Vor 500 Jahren erhoben sich in Deutschland die Bauern gegen die feudale Unterdrückung. In Würzburg, einem zentralen Schauplatz der Kämpfe, gipfelte der Aufstand in der Belagerung der Festung Marienberg. Der Bauernkrieg markiert eine Schlüsselperiode der europäischen Geschichte, deren Folgen weit über die Ereignisse von 1525 hinausreichen. Heute ist er nicht nur ein Kapitel Historie, sondern ein Symbol für soziale Kämpfe und Reformen.

Veranstaltungen rund um den Bauerkrieg: Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums im Jahr 2025 präsentiert Würzburg ein umfangreiches Programm zur Erkundung dieser prägenden Epoche. Ausstellungen, Märkte, Events und künstlerische Perspektiven machen die Stadt zum lebendigen Erinnerungsort. Hier geht es zum kompletten Veranstaltungskalender

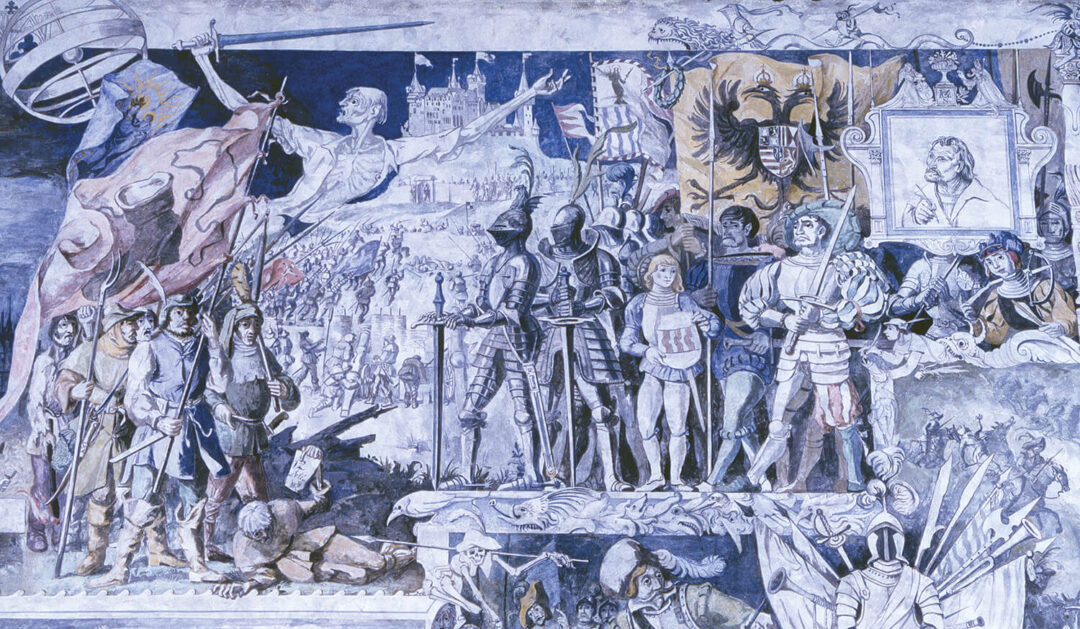

Wendepunkt der Geschichte

Die Bauernaufstände von 1525 waren ein Protest gegen jahrhundertealte Machtstrukturen. Bauern, Bürger und Teile des niederen Adels forderten eine gerechtere Landverteilung, niedrigere Abgaben und die Abschaffung der Leibeigenschaft.

Mit den „Zwölf Artikeln“ legten die Bauernvertretungen einen Forderungskatalog vor, der deutlich über lokale Interessen hinausging und heute als frühe Form der Menschenrechte verstanden wird. Die „Zwölf Artikel“ gelten zudem als eines der ersten politischen Massenmedien: Dank der Gutenberg‘schen Druckerpresse wurden unglaubliche 25.000 Exemplare gedruckt und unter den aufständischen Bauern und Stadtbürgern verbreitet.

Im Frühjahr 1525 schlossen sich die Bauern im Hochstift Würzburg dem Aufstand an. Bald wurde die Stadt zum zentralen Schauplatz der Auseinandersetzungen. Am 6. Mai trafen drei Bauernheere bei Würzburg aufeinander, um die Stadt und die Festung zu erobern. Eine Woche später begann die Belagerung der Festung Marienberg, doch der nächtliche Sturmangriff der Bauern und der Artilleriebeschuss scheiterten. Die Stadt Würzburg ergab sich auf „!Gnad und Ungnad“. Der Traum von der Freiheit endete also blutig: Der Aufstand wurde niedergeschlagen. In nahezu allen Städten und Dörfern verloren Menschen durch Hinrichtungen durch die fürstliche Terrormiliz ihr Leben. Andere Bauern wurden enteignet.

Von der Repression zur Reform

Die Folgen des Bauernkrieges waren Strafen, Unterdrückung und eine weitere Zentralisierung der landesfürstlichen Macht. In Würzburg wurde die Position des Fürstbischofs gestärkt und die Stadt blieb ein Zentrum kirchlicher und feudaler Herrschaft. Langfristig jedoch veränderte der Bauernkrieg Europa. Er verstärkte die Forderung nach einer geistlichen und weltlichen Neuordnung. Eine Folge war, dass die protestantischen Fürsten zu Oberhäuptern der Staatskirchen wurden. In der folgenden Epoche des Konfessionalismus (1555 bis 1648) konnten jedoch sowohl die katholische als auch die protestantische Kirche ihre Machtpositionen ausbauen. Der Artikel über die Aufhebung der Leibeigenschaft im Rahmen der „Zwölf Artikel“ wird ideell, wenn auch nicht faktisch, in den Kontext der Entwicklung der Menschenrechte gestellt. Die Basisforderungen der „Zwölf Artikel“ nach Gerechtigkeit, Freiheit und sozialer Gleichheit klingen jedenfalls bis heute nach. Die Idee einer Gesellschaft, die auf Rechten und Pflichten und nicht auf der bloßen Machtentfaltung einzelner Institutionen beruht, wurde gestärkt.

Idee der Revolte bis heute relevant

Der Bauernkrieg mag uns heute, 500 Jahre nach seiner Niederschlagung, daran erinnern, dass soziale Ungleichheit zu Protesten führen kann – und führt! Ideelle Parallelen zu aktuellen Protestbewegungen sind nicht von der Hand zu weisen – man denke an „Fridays for Future“, den Widerstand gegen Ungleichheit und den Kampf für eine gerechtere Verteilung vorhandener Ressourcen. Die Klimakrise und die Auseinandersetzung um die Nutzung von Land für nachhaltige Landwirtschaft oder den urbanen Raum erinnern – wenn man es so lesen will – an das Aufbegehren der Bauern und der ihnen verbundenen Stadtbürger 1525.

Noch keine Kommentare